【算命先生口中的"好命",到底在算谁的命?】

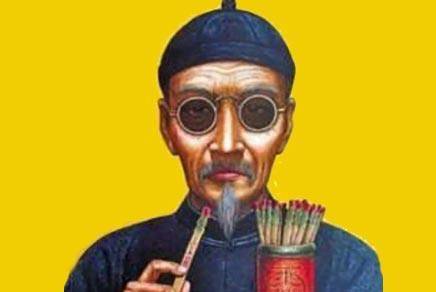

杭州灵隐寺外的算命摊前,26岁的互联网运营小林攥着刚求的签文犹豫不决。扫码支付199元后,戴着墨镜的"大师"指着她的八字说:"姑娘命里带财,就是婚姻宫犯冲。"这句话像块石头砸进她心里——这已经是三个月来第三个说她婚姻不顺的命理师了。

在这个AI都能预测天气的年代,为什么还有无数年轻人甘愿为玄学买单?当我们谈论"好命"时,究竟在追逐什么样的生命脚本?

【算命的心理密码:现代人的不确定性焦虑】翻开任何一本命理古籍,《易经》用六十四卦解析天地规律,紫微斗数以星盘丈量人生轨迹,这些传统智慧本是对未知世界的朴素探索。但当算命APP日活突破百万,短视频平台"转运手链"热销十万单时,暴露的却是当代人深层的存在焦虑。

上海社科院2024年调研显示,38.9%的咨询者并非真信命理,而是渴望获得确定感。就像小林说的:"至少大师说得头头是道,比老板画的饼实在。"当现实中的晋升通道变窄、婚恋选择多元,那些被包装成"命定"的答案,反而成了混乱时代的定心丸。

【好命标准的三次历史迭代】明清县志里的"好八字"讲究"三奇贵人",核心是科举及第;民国相书推崇"五岳朝拱",实则是经商致富的面相;如今短视频爆款命理账号最爱说"财帛宫有吉星",折射着消费主义时代的成功标准。

有趣的是,某AI算命平台统计发现:70后最关注子女运,80后执着事业运,95后却频繁查询"躺平指数"。所谓好命标准,不过是时代打在每个人身上的光影。

【被算法重构的命运掌控权】在北京某科技公司,程序员开发的"人生模拟器"引发热议。输入生辰八字,算法能生成20种人生剧本。但真正让人后背发凉的是评论区:"看到'中年失业'剧本,突然觉得现在加班也没那么痛苦了。"

这种吊诡的慰藉揭示着现代悖论:我们既渴望打破命运枷锁,又在潜意识里需要"命中注定"来合理化现实困境。就像金融圈流传的黑色幽默:"昨天基金经理说今年行情看命,今天客户就撤资了。"

深夜的杭州街头,小林最终把签文扔进了垃圾桶。"突然想通了,"她笑着给闺蜜发语音,"要是命里注定要晚婚,我现在焦虑个什么劲?"或许真正的"好命",从来不在八字排盘里,而在我们凝视命运时,眼底闪烁的那抹清醒。

站在科技与玄学的十字路口,每个人都在寻找自己的答案。那些扫码付款的瞬间,摇晃的签筒里,究竟装着对宿命的臣服,还是对掌控人生的渴望?当你看完这篇文章,不妨问问自己:你愿意把生命的解释权,交给手机那端的陌生人吗?